Plus de 30 000 Français travaillent actuellement aux États-Unis sous le régime du visa H-1B, ce sésame qui permet aux talents étrangers de contribuer à l’économie américaine. Ils sont ingénieurs chez Google, cadres chez LVMH ou chercheurs à Stanford. Mais le décret signé ce vendredi par Donald Trump risque de tout bouleverser. Après les restrictions drastiques de son premier mandat (2017-2021), puis l’assouplissement sous Joe Biden – soutenu par Emmanuel Macron –, les règles durcissent à nouveau : un salaire minimum porté à 100 000 dollars annuels, des critères d’éligibilité resserrés, et des frais en hausse. Pour les expatriés et les candidats à l’expatriation, l’Amérique redevient une forteresse.

En 2020, sous la première présidence Trump, le taux de refus des visas H-1B avait bondi à 24 %, contre seulement 6 % en 2016. Biden avait partiellement rétabli l’équilibre, mais le nouveau décret du 19 septembre 2025 marque un retour en arrière. Pourquoi un tel durcissement ? Officiellement, il s’agit de « protéger les emplois américains« . En réalité, cette mesure s’inscrit dans une stratégie électorale et économique plus large, alors que les États-Unis font face à une polarisation croissante de sa société sur l’immigration.

Pour les Français, les conséquences sont immédiates, alors que la France reste dans le top 10 des nationalités bénéficiaires. En plus, les conjoints (souvent des femmes) perdent leur droit au travail, une mesure déjà testée entre 2017 et 2021.

Pourquoi les Français sont dans la ligne de mire ?

La Silicon Valley concentre 55 % des Français en visa H-1B, selon les données de l’US Citizenship and Immigration Services (USCIS). Les profils ? Principalement des ingénieurs logiciels, data scientists et managers, recrutés par les géants de la tech. Pour exemple, Google, Meta, Apple, Amazon, Netflix (les « FAANG ») emploient près de 15 000 Français. Les startups (Stripe, Airbnb, Uber) recrutent via des programmes comme Y Combinator, où les Français sont surreprésentés (10 % des fondateurs étrangers).

« Sans le H-1B, je n’aurais jamais pu lancer ma startup aux États-Unis. Aujourd’hui, avec le seuil à 100 000 dollars, je devrais licencier ou délocaliser."

Thomas R., 32 ans, fondateur d’une scale-up dans la fintech à San Francisco.

Si Trump s’attaque (à nouveau) au H-1B, c’est pour 3 raisons. Tout d’abord, il faut se souvenir que les États clés de l’élection présidentielle américaine (Michigan, Pennsylvanie, Ohio) sont hostiles à l’immigration qualifiée, perçue comme une menace pour les emplois locaux. Aussi, certaines entreprises (comme Tesla d’Elon Musk) soutiennent le durcissement pour réduire la concurrence salariale. Enfin, les États-Unis veulent garder les meilleurs profils, mais en limitant l’accès aux postes intermédiaires.

Pourtant à l’origine, le visa H-1B a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises américaines en main-d’œuvre hautement qualifiée, notamment dans les secteurs de la technologie, de l’ingénierie et des sciences. Depuis des décennies, ce programme a été dominé par une seule nationalité : les Indiens, qui représentent près de 70 % des bénéficiaires (selon les données 2024 de l’USCIS). En 2023, sur les 85 000 visas H-1B attribués annuellement, plus de 60 000 sont allés à des ressortissants indiens, contre seulement environ 3 000 pour les Français. Pourtant, malgré leur faible proportion, les expatriés français aux USA se retrouvent aujourd’hui prisés dans le collimateur des nouvelles règles de Trump.

Le décret du 19 septembre 2025 : Ce qui change

Concrètement, le changement le plus brutal, c’est l’application à partir du 1er janvier 2026 de la mesure liée au salaire minimum pour obtenir un visa H-1B. Le revenu minimum, que l’entreprise doit verser, passe de 60 000 à 100 000 dollars annuels. Une hausse de 66 % qui va exclure des milliers de Français du programme. En plus, les entreprises qui auront recourt à des travailleurs étrangers devront payer 100 000 dollars au gouvernement (une fois, lors de l’embauche) et, ensuite, payer leur employé. Le contrat de travail d’un salarié non américain devient donc une charge éloignant la rentabilité et donc l’opportunité pour le candidat.

Le seuil est aussi problématique. En effet, un ingénieur français fraîchement embauché dans la Silicon Valley gagne en moyenne 85 000 à 95 000 dollars. Avec le nouveau seuil, 30 % des postes actuellement occupés par des Français ne seront plus éligibles. Dans la finance, le conseil ou le luxe, où les salaires sont souvent inférieurs à 100 000 $, les renouvellements seront automatiquement refusés. Tandis que les startups et PME américaines, qui ne peuvent pas toujours aligner de tels salaires, devront se passer de talents français.

« C’est une catastrophe pour les jeunes diplômés. Mon salaire est à 88 000, soit j’obtiens une augmentation de 12 000 $ du jour au lendemain, soit je dois rentrer en France. »

Thomas L., 27 ans, ingénieur chez Uber.

La suppression du droit au travail pour les conjoints

En 2015, l’administration Obama avait accordé le droit de travailler aux époux des détenteurs de H-1B (visa H-4). Trump l’avait supprimé en 2020, Biden l’avait rétabli en 2021. Maintenant, il disparaît à nouveau. 80 % des bénéficiaires du H-4 sont des femmes. En 2024, 1 200 Françaises travaillaient légalement aux États-Unis grâce à ce visa. Elles ne pourront plus le faire dès le premier janvier 2026.

"Ma femme, qui est architecte, va devoir arrêter son activité. On va perdre la moitié de nos revenus"

Julien T., 35 ans, ingénieur chez Apple.

Durcissement des contrôles sur les entreprises

L’autre grande modification, c’est le durcissement des contrôles sur les entreprises qui embauchent des non-américains. Ainsi, les sociétés devront publier l’offre d’emploi pendant 30 jours sur des plateformes américaines, agrées par l’U.S. Department of Labor, avant de recruter un étranger.

Dans un pays marqué par le libéralisme, deux autres mesures contraignantes sont, pourtant, instaurées. L’US Department of Labor devra vérifier que le salaire proposé correspond bien aux standards du marché. Dernière pierre à l’édifice, l’obligation que tout employé disposant d’un visa H-1B dispose d’un contrat signé dès le premier jour de présence sur le territoire américain.

Un coup dur pour les élites françaises

On l’a vu, il ne reste donc que deux assouplissements aux règles d’obtention du visa H-1B, les autres ont disparu… Sous l’ère Biden, les diplômés de masters ou doctorats (HEC, Polytechnique, Sorbonne) bénéficiaient d’un avantage dans la lottery H-1B. Désormais, ce bonus est supprimé. L’objectif pour le président Trump, c’est rendre moins attractifs les profils étrangers surdiplômés au profit des Américains.

C’est une mauvaise nouvelle pour nos jeunes diplômes, car ce dispositif était largement utilisé. 50 % des Français ayant un visa H-1B ont un master ou un doctorat (contre 30 % pour les Indiens). Et 20 %, de ces derniers, sont diplômés d’une Grande École (Polytechnique, Mines, HEC).

Une mauvaise habitude qu’il faut perdre d’urgence

Enfin, on ne pas évoquer le cas des Français circulant régulièrement sur le territoire américain sans parler des techniques des « petits malins ». On le sait beaucoup de Français pensent contourner les règles en entrant par le Mexique ou le Canada.

Mais désormais, les États-Unis partagent leurs données avec ces pays. Un séjour prolongé au Mexique combinés avec des fréquents allers-retours aux USA déclencheront un « red flag ».

L-1, J-1 et même l’ESTA sont aussi dans le collimateur

Durée des visas, conditions, tous les visas sont remis à plat. On fait le point sur ceux utilisés régulièrement par nos compatriotes.

La fin des transferts "automatiques" pour les cadres français

Le visa L-1, utilisé par des milliers de cadres français pour se faire muter aux États-Unis (chez LVMH, Total, Sanofi, ou même des startups), deviendra donc beaucoup plus difficile à obtenir avec le décret du 19 septembre 2025. La nouvelle règle impose aux entreprises de prouver que le transfert est « absolument indispensable aux opérations américaines« – une formulation floue qui laisse une large marge d’interprétation aux agents de l’USCIS. Alors qu’avant, il suffisait de montrer que l’employé occupait un poste managérial ou technique dans l’entreprise mère (en France) et qu’il soit transféré pour un rôle similaire aux États-Unis pour obtenir le visa L-1. Désormais, l’entreprise doit démontrer que aucun employé américain (ou résident permanent) ne peut assurer ces fonctions, même après une période de formation. Concrètement, un directeur marketing d’une entreprise en France muté dans une filiale à New York devra prouver que son expertise spécifique est irremplaçable.

Dernier point, Les L-1A (managers) passent de 7 ans maximum à 5 ans (renouvellement plus difficile), tandis que les L-1B (employés spécialisés) voient leur visa limité à 3 ans (contre 5 ans auparavant), avec une possibilité de renouveler le visa une seule fois.

« C’est un vrai changement de paradigme. Avant, le L-1 était presque automatique pour les grandes entreprises. Maintenant, chaque dossier sera scruté comme un H-1B.

Me Sophie Alcorn, avocate en immigration à Silicon Valley à l'AFP.

Dans ces conditions, les dossiers L-1, autrefois traités en 2–3 mois, pourraient maintenant prendre 6 à 12 mois. Les experts estiment que 20 à 30 % des demandes L-1 seront rejetées en 2026 (contre 5 % en 2024).

Une porte qui se referme pour les jeunes Français

Le visa J-1, qui permet à 3 000 Français par an (étudiants, stagiaires, chercheurs) de venir aux États-Unis pour des stages, programmes au pair ou recherches universitaires, est sévèrement restreint par le nouveau décret. La mesure la plus symbolique : la durée maximale du stage passe de 18 à 12 mois.

Les domaines considérés comme « sensibles » (tech, biotech, énergie) seront soumis à autorisation spéciale. Ainsi, un stagiaire de Polytechnique chez SpaceX devra obtenir une dérogation du Department of State. Aussi, la « two-year home residency requirement » (obligation de rentrer dans son pays pendant 2 ans après le J-1) est étendue à davantage de métiers, notamment ceux liés à la défense, l’IA et les semi-conducteurs. Donc, un étudiant français en stage chez Nvidia ou Lockheed Martin ne pourra pas enchaîner sur un H-1B sans rentrer en France. Enfin, les entreprises devront prouver que le stage a une vraie dimension formatrice et n’est pas du travail déguisé. Et la sanction sera lourde. Si l’USCIS estime que le stagiaire remplace un employé américain, l’employeur risque une amende de 5 000 $ et une interdiction de recruter des J-1 pendant 2 ans.

Pour les jeunes Français, des programmes phares comme le stage chez Tesla ou Google (via des organismes comme CIEE ou Fulbright) seront plus difficiles à obtenir. Les post-docs français (ex : au MIT ou à Stanford) verront leurs contrats écourtés. Il sera aussi difficile d’aller apprendre la langue, comme au Royaume-Uni, les 1 500 Françaises qui partent chaque année comme au pair via le J-1, verront leurs demandes refusées. Et si, elles obtiennent le visa, avec la réduction de la validité à 12 mois, beaucoup y renonceront du fait du coût du voyage et des frais d’agence.

Même les digital nomads sont dans le collimateur

Les Français qui voyagent aux États-Unis sans visa de travail (via l’ESTA ou un visa B-1/B-2) sont menacés par le décret. Une nouvelle question, ajoutée au formulaire ESTA, va compliquer la vie des télétravailleurs et freelances.

« Avez-vous l’intention de travailler, même à distance, pour une entreprise non-américaine pendant votre séjour ? »

Nouvelle question dans le formulaire ESTA

Pour les 10 000 Français qui passent 3 à 6 mois par an aux États-Unis en travaillant pour des boîtes françaises ou en freelance via le télétravail, il faudra changer de destinations. Les sanctions sont importantes avec l’interdiction d’entrée aux États-Unis pendant 5 ans et le fichage dans le système CBP (Customs and Border Protection).

Ces dispositions s’appliquent aussi aux YouTubeurs et autres influenceurs, aux photographes ou aux consultants qui monétisent leur séjour (ex : partenariats avec des marques locales). Et le décret prévoit des pouvoir supplémentaires pour les agents du CBP (douanes américaines). Ces derniers peuvent maintenant fouiller les ordinateurs et téléphones pour vérifier les activités professionnelles.

Les États-Unis ne sont plus la terre promise de l’expatriation

Le décret signé par Donald Trump le 19 septembre 2025 marque un tournant historique pour les 150 000 Français vivant ou souhaitant partir aux USA.

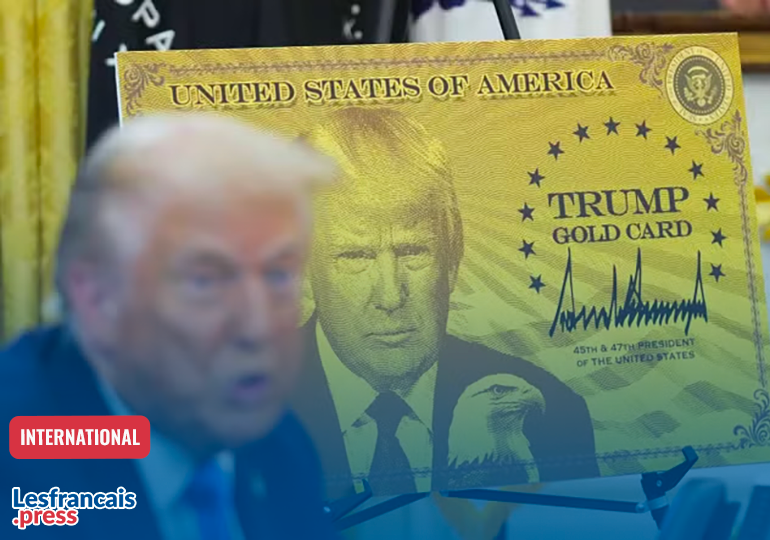

Mais parmi les mesures les moins médiatisées du décret du 19 septembre 2025, une nouvelle catégorie de visa a été créée : le visa « Gold » (EB-6). Destiné à attirer les investisseurs étrangers fortunés, ce sésame offre un accès accéléré à la résidence permanente (green card) en échange d’un investissement massif aux États-Unis. Une aubaine pour les millionnaires… Et une opportunité controversée pour une poignée de Français.

Comment marche le visa EB-6 ?

- Investissement minimum : 5 millions de dollars (contre 1,8 million auparavant pour le visa EB-5 classique) dans :

- Un fonds d’infrastructure américain (routes, ponts, énergies renouvelables).

- Une entreprise créant au moins 50 emplois aux États-Unis.

- L’immobilier commercial (bureaux, usines, hôtels) dans des zones prioritaires (désignées par le gouvernement).

- Délai d’obtention : 6 mois (contre 2–5 ans pour un EB-5 classique).

- Avantages :

- Green card immédiate pour l’investisseur, son conjoint et ses enfants de moins de 21 ans.

- Pas d’exigence de salaire minimum (contrairement au H-1B).

- Accès à la citoyenneté américaine après 5 ans (comme pour les autres green cards).

Que vous soyez expatrié(e) sur place, candidat(e) au départ ou employeur, il est important de prendre en compte ses mesures, elles concernent tout le monde. Mais si les États-Unis restent le premier marché mondial pour les talents, le jeu en vaut-il encore la chandelle ?

Auteurs/autrices

-

Directeur de publication et rédacteur en chef du site lesfrancais.press

Voir toutes les publications -

L'AFP est, avec l'Associated Press et Reuters, une des trois agences de presse qui se partagent un quasi-monopole de l'information dans le monde. Elles ont en commun, à la différence de son prédécesseur Havas, de ne pas avoir d'actionnaire mais un conseil d'administration composé majoritairement d'éditeurs de presse.

Voir toutes les publications

[…] le média francais.press, près de 30 000 Français résident actuellement aux États-Unis avec un visa H-1B. Parmi eux, de […]