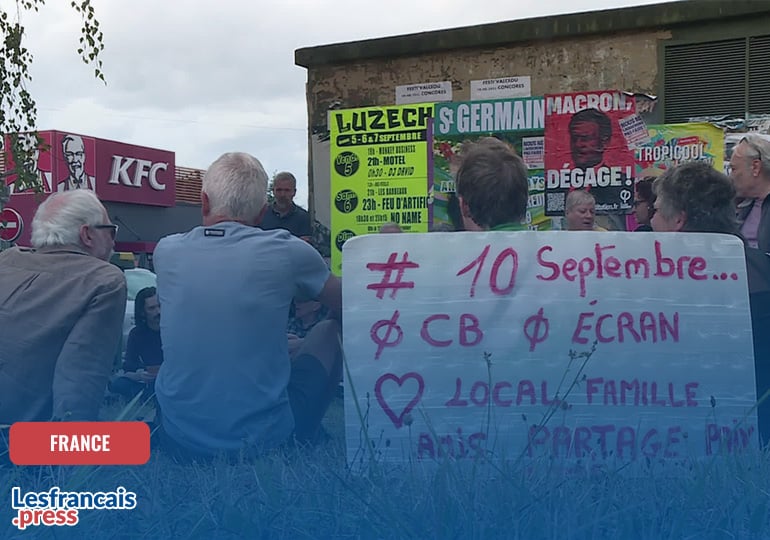

Va-t-il se passer quelque chose en ce 10 septembre 2025 ? Le 28 août, 400 personnes se sont réunies dans le parc de la Villette, à Paris, pour la première assemblée générale du mouvement du 10 septembre en Île-de-France. Cette même semaine, 200 personnes se sont rassemblées à Montpellier, Grenoble, Lille… 300 à Lyon. Les villes moyennes, voire petites, ne sont pas en reste : 60 personnes à Alès, une cinquantaine au Havre, une soixantaine à Aix-en-Provence et à Lorient, ou encore une vingtaine à Souillac dans le Lot, ou à Romans-sur-Isère. En tout plus de 60 villes sont déjà identifiées par les autorités françaises. Mais celles-ci ont du mal à vraiment quantifier l’ampleur du mouvement alors que les organisateurs sont diffus et souvent de courants opposés. On fait le point pour les Français de l’étranger.

Un mouvement né dans l’esprit d’un leader d’un groupuscule

Lancée en plein mois de juillet par un groupuscule complotiste d’extrême droite nommé « Les Essentiels », la première action prévue à cette date n’était autre qu’un appel à « l’auto confinement généralisé ». L’objectif était flou : « reprendre le contrôle sur nos vies » et le mot d’ordre peu propice à la rencontre. Mais au fur et à mesure de l’été, à la faveur de boucles Telegram souvent intitulées « Bloquons tout » ou « Indignons-nous », la couleur politique du 10 septembre a changé.

L’appel des Essentiels a peu à peu été marginalisé. Sa chaîne Telegram peine à dépasser les 500 membres quand les boucles concurrentes « Bloquons tout » avoisinent désormais les 10 000 abonnés et se multiplient pour couvrir une diversité de zones géographiques.

Car ce 10 septembre, animé par un appel à « l’auto-confinement » et à la grève de la consommation, s’est globalement mué en organisation d’assemblées générales qui incitent aux blocages, aux grèves et aux manifestations.

Les Gilets Jaunes de Gauche ?

L’objectif du mouvement du 10 septembre est, donc, désormais de s’opposer au « budget Bayrou », qui promet plus de 40 milliards d’euros d’économie en coupant dans le financement de la sécurité sociale, de la fonction publique, ou encore en supprimant deux jours de congé. Le probable départ du Premier ministre, le 8 septembre, suite au vote de confiance de l’Assemblée nationale qu’il a lui-même requis, n’y change rien.

« On parle d’austérité et plus de Bayrou dans les AG, mais le fond du propos n’a pas changé »

Pierre à l’AFP, impliqué dans les AG du 10 septembre à Alès.

Pour tenter d’y voir plus clair, de nombreux observateurs comparent le 10 septembre 2025 au 17 novembre 2018, date de début du mouvement des Gilets jaunes.

Tout comme ce dernier, le mouvement du 10 septembre est d’initiative citoyenne, indépendant des syndicats et des partis. La présence de militants qui se revendiquent « Gilets jaunes » dans les assemblées du 10 septembre aide aussi à tracer un tel parallèle.

Pourtant, les différences avec le mouvement social de 2018-2019 sont nombreuses. À commencer par les liens potentiels avec l’extrême droite. Le début du mouvement des gilets jaunes était marqué par une présence – certes marginale – de militants d’extrême droite. Elle semble cette fois cantonnée à internet.

« J’ai vu surtout des militants de gauche et des syndicalistes »

Cyril à l’AFP, jeune militant qui a participé à l’AG de Saint-Denis.

À Paris, ou encore à Toulouse, la nécessité d’éloigner l’extrême droite a été clairement évoquée : « Si on voit une personne réac en AG, on discute, si c’est un militant d’extrême droite, on le dégage », peut-on lire dans un compte rendu. Les thématiques du mouvement tournent autour de la justice sociale, de la démocratie, ou de l’écologie. La question palestinienne, la lutte contre le sexisme et les LGBTphobies, la nécessité de parler aux quartiers populaires, sont aussi souvent évoquées.

Autre différence notable avec le mouvement au gilet fluo : le rapport aux partis politiques, aux syndicats et organisations classées à gauche. S’ils étaient restés distants, voire méfiants à l’approche du 17 novembre 2018, les partis de gauche (PC, LFI, PS, EELV) et les syndicats (Solidaires et CGT) ont cette fois signifié leur soutien au mouvement du 10 septembre, avec plus ou moins d’insistance. Attac ou les Soulèvements de la terre ont fait de même. Les partis de droite et le RN se sont au contraire éloignés de ce dernier, voire l’ont condamné.

Auteurs/autrices

-

Directeur de publication et rédacteur en chef du site lesfrancais.press

Voir toutes les publications -

L'AFP est, avec l'Associated Press et Reuters, une des trois agences de presse qui se partagent un quasi-monopole de l'information dans le monde. Elles ont en commun, à la différence de son prédécesseur Havas, de ne pas avoir d'actionnaire mais un conseil d'administration composé majoritairement d'éditeurs de presse.

Voir toutes les publications