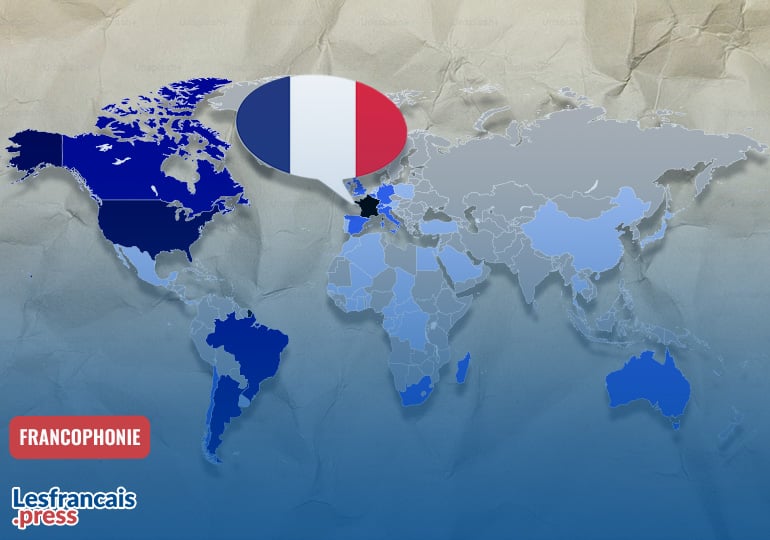

De nombreux pays ont mis en place des politiques actives pour renforcer les liens avec leurs ressortissants établis à l’étranger. Or, la France semble toujours ignorer le potentiel stratégique de sa diaspora. Pourtant, avec une population de plus de trois millions de Français vivant hors de l’Hexagone – selon des estimations souvent incomplètes –, il est temps de poser la question : pourquoi la République ne s’attache-t-elle pas à mettre en place un lien téléologiquement structuré avec les Français établis hors de France ?

Une politique absente : le besoin d’une stratégie explicite

À la différence de pays comme l’Inde, le Portugal ou encore la Turquie, la France ne dispose d’aucune stratégie officielle de mobilisation de sa diaspora. Certes, quelques initiatives institutionnelles existent – consulats, élus des Français de l’étranger, programmes éducatifs –, mais elles restent fragmentées, déconnectées et sans vision d’ensemble.

« Une stratégie diasporique digne de ce nom ne peut se limiter aux services consulaires ou à la scolarisation des enfants à l’étranger. »

Aucune feuille de route n’établit des objectifs clairs ni d’indicateurs mesurables pour structurer cette relation pourtant prometteuse d’enrichissement. « Cette diaspora est mal connue, des clichés nous collent encore (…) or c’est méconnaitre que nos Français à l’étranger sont comme les Français en France », déclarait Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français établis hors de France, au micro du podcast lesfrançais.press du 10 novembre 2024.

Et pour cause : l’État ne sait pas précisément où se trouve sa diaspora. L’enregistrement auprès des consulats n’est pas obligatoire. De nombreux Français(es) de l’étranger ne sont donc pas recensés, ce qui rend toute action ciblée, qu’elle soit culturelle, économique ou sociale, extrêmement difficile. Ce flou statistique empêche toute planification sérieuse. À cela s’ajoute une absence d’enregistrement domiciliaire obligatoire même en métropole, ce qui rend la situation encore plus confuse.

Une approche globale fait défaut

Une stratégie diasporique digne de ce nom ne peut se limiter aux services consulaires ou à la scolarisation des enfants à l’étranger. Ce dernier point a d’ailleurs un impact que très limité car peu d’enfants français à l’étranger sont scolarisés dans le système français.

« Une stratégie de diaspora ne saurait être unilatérale »

Une telle stratégie doit embrasser une approche holistique, articulant culture, économie, savoirs, engagement civique et diplomatie d’influence. Or, dans ce domaine, la France accuse un retard manifeste. Ce retard interroge d’autant plus que le président de la République, Emmanuel Macron, lors de la conférence des ambassadeurs à l’Élysée de 2019, souhaitait s’appuyer sur la diaspora africaine en France pour resserrer nos liens avec le continent africain. Wilfrid Lauriano do Rego, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique avait d’ailleurs déclaré : « Parce qu’ils connaissent les codes, ici et sur le continent, ils sont des ambassadeurs naturels pour tisser des liens nouveaux. Donner la parole à la diaspora permet aussi de mieux comprendre ses attentes et de susciter la conversion des regards entre l’Afrique et la France. »

Pendant ce temps, la seule enveloppe publique spécifiquement dédiée aux Français de l’étranger en matière associative est le programme STAFE (Soutien au Tissu Associatif des Français de l’Étranger), qui subventionne des micro-projets portés par des associations locales qui ne reçoivent aucune autre subvention (condition sine qua non). Si cette initiative a le mérite d’exister, elle reste symbolique (moins de 2 millions d’euros annuels à l’échelle mondiale), dépourvue d’ambition stratégique, et sans effet structurant à long terme.

L’exemple turc : une stratégie offensive et structurée en Europe

À rebours de cette approche minimaliste, la Turquie offre un exemple particulièrement instructif. Depuis plus d’une décennie, Ankara déploie une véritable stratégie diasporique, notamment à destination de ses ressortissants vivant en Europe. Elle s’appuie sur des institutions dédiées, comme la Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Présidence des Turcs à l’étranger et des communautés apparentées), et des réseaux structurés (mosquées, associations, écoles, médias).

Cette stratégie poursuit plusieurs objectifs :

- Renforcement de l’identité culturelle et religieuse, avec un soutien massif aux structures communautaires et éducatives.

- Mobilisation politique, avec la possibilité de voter depuis l’étranger, et des campagnes électorales coordonnées par l’État.

- Soutien administratif, social et juridique, y compris dans les litiges familiaux ou en matière de scolarisation.

- Mise en réseau économique, pour encourager l’investissement entre diaspora et pays d’origine.

Mais surtout, la Turquie sait où se trouvent ses ressortissants. L’enregistrement auprès des consulats est fortement encouragé, parfois intégré à des services ou droits, et les autorités turques disposent d’une cartographie fine de leur présence, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et en Belgique. Ce maillage permet une action ciblée, permanente, et cohérente. Il permet aussi à l’État turc de projeter son influence et de renforcer le lien identitaire, y compris chez les générations nées en Europe.

Malheureusement, l’État turc utilise aussi ce « soft power » qu’est sa diaspora pour commettre quelques ingérences. On se souvient de la position du président Erdogan en juin 2016 qui avait dénoncé le « sang impur » selon lui, des députés allemands d’origine turque qui avait voté la reconnaissance du génocide arménien de 1915. Il avait alors appelé les bi-nationaux à ne plus voter pour ces parlementaires !

Un enjeu de réciprocité : donner et recevoir

Une stratégie de diaspora ne saurait être unilatérale. Il ne s’agit pas seulement de demander des efforts ou de mobiliser à la veille d’un scrutin. L’enjeu est bien de construire une relation de réciprocité. La diaspora peut enrichir la France de ses expériences, de ses compétences, de son rayonnement. En retour, l’État doit reconnaître, valoriser, et soutenir ces citoyens souvent relégués à la périphérie du débat public national.

Mais encore faut-il savoir à qui s’adresser. Sans cartographie précise, sans base de données consolidée, il est impossible de dialoguer avec des publics spécifiques – jeunes professionnels, retraités, entrepreneurs, artistes… Ce déficit d’information empêche une offre sur mesure, et creuse le fossé entre l’État et ses citoyens à l’étranger.

Ce que pourrait être une stratégie française pour sa diaspora

Face à la modestie du programme STAFE, à l’absence d’enregistrement obligatoire et à l’invisibilité statistique des expatriés, la France pourrait – et devrait – adopter une stratégie robuste. Quelques pistes viennent à l’esprit :

- Création d’un enregistrement incitatif

Il serait possible de renforcer l’enregistrement consulaire en le rendant plus accessible, plus numérique, et lié à des avantages concrets : simplification de démarches, accès à certains services, participation à des programmes culturels et éducatifs.

- Échanges culturels

Créer un réseau de festivals, de résidences d’artistes et de programmes éducatifs à destination des jeunes issus de la diaspora. Valoriser les productions culturelles franco-diasporiques. Ce point, souvent revendiqué par les Instituts français est en grande majorité vivants grâce à des initiatives privées.

- Incitations à l’investissement

Mettre en place des dispositifs incitatifs pour encourager les Français de l’étranger à investir dans l’économie hexagonale ou dans des projets transnationaux porteurs de valeur ajoutée.

- Transfert de compétences

Faciliter le retour temporaire ou définitif de talents français installés à l’étranger, à travers des dispositifs de transfert de savoirs ou des passerelles professionnelles.

- Accompagnement au retour

Créer un guichet unique pour les Français souhaitant revenir en France, intégrant démarches administratives, logement, emploi et scolarité.

- Plateformes de mise en relation

Développer un espace numérique global, rassemblant les Français de l’étranger autour de projets communs, de forums de discussion, et d’opportunités de collaboration avec les institutions françaises.

Une stratégie gagnant-gagnant

Engager la diaspora n’est pas un acte de générosité : c’est une stratégie intelligente et d’intelligence. Sur le plan économique, les transferts de fonds, les investissements directs ou le retour de compétences peuvent dynamiser l’innovation et la croissance. De plus, sur le plan social, cela renforce la cohésion nationale et le sentiment d’appartenance. Sur le plan culturel, c’est une manière de préserver la langue, les traditions et la richesse du patrimoine français. Enfin, sur le plan politique, une diaspora active est une force d’influence considérable dans un monde multipolaire.

« La diaspora française est une force dormante, un réseau de talents, de relais d’influence et d’opportunités inexploitées.»

Et maintenant ?

Le contraste entre la stratégie portugaise ou turque – structurée, financée, ciblée – et la réponse quelque peu timide de la France, limitée à quelques subventions STAFE et un enregistrement consulaire facultatif, est trop important pour être ignoré. La faiblesse du dispositif diasporique français risque de devenir une sourdine à l’influence sociétale de la France dans le monde.

La diaspora française est une force dormante, un réseau de talents, de relais d’influence et d’opportunités inexploitées. L’heure est venue pour la France de construire une vraie stratégie diasporique. Mais pour cela, il faut d’abord savoir où elle se trouve.

Auteur/Autrice

-

Gilles Roux est un juriste, entrepreneur et auteur français qui vit dans la région de Mannheim en Allemagne depuis plus de 35 ans.

Voir toutes les publications