Ce mercredi 10 septembre 2025 restera comme une journée de mobilisation sociale inédite en France, marquée par des blocages massifs, des perturbations dans les transports et une tension palpable entre manifestants et forces de l’ordre. Alors que les consulats français à l’étranger ne sont pas directement touchés, les Français résidant hors de l’Hexagone subissent de plein fouet les répercussions de ce mouvement, notamment en raison des difficultés accrues pour rejoindre la France. Retour pour les Français de l’étranger sur une journée qui a mis le pays à l’arrêt et interroge sur l’image de la France à l’international.

Mobilisation massive des forces de l’ordre et violences en marge des manifestations

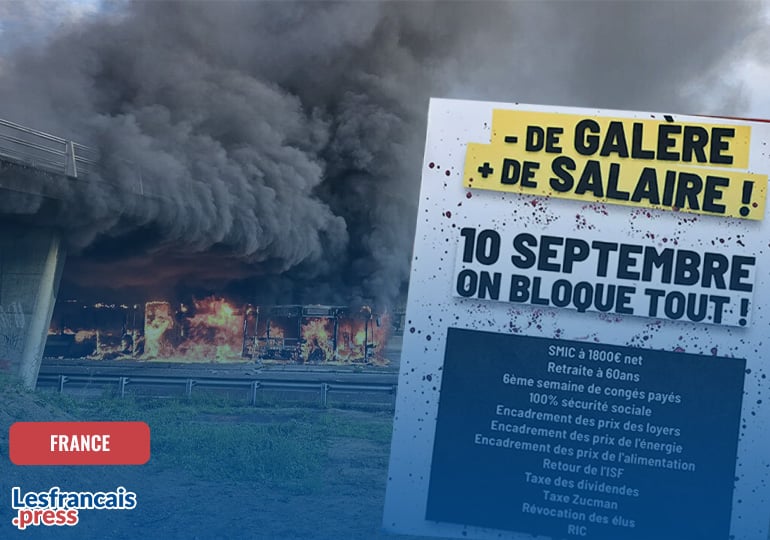

Dès l’aube, la France s’est réveillée sous haute tension. Le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, avait annoncé la veille la mobilisation de 80 000 policiers et gendarmes à travers le pays, dont 6 000 rien qu’à Paris, pour encadrer le mouvement « Bloquons tout ». L’objectif : éviter tout débordement et garantir la libre circulation, notamment sur les « points d’intérêts vitaux » comme les raffineries, les gares et les aéroports. Pourtant, malgré cette présence policière sans précédent, des scènes de violence ont éclaté dans plusieurs villes.

À Paris, 95 interpellations ont été recensées en région parisienne dès le matin, et 295 au niveau national en cours de journée, selon les chiffres officiels. Les forces de l’ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises pour débloquer des axes routiers, des dépôts de bus et des gares, comme à la gare du Nord, où des manifestants ont tenté une intrusion. Des heurts ont également été signalés à Lyon, Lille, Grenoble et Marseille, où des groupes masqués ont érigé des barricades et affronté les CRS.

Les autorités ont pointé du doigt la responsabilité de l’ultra-gauche et de certains militants radicaux, tandis que des syndicats et des partis politiques dénonçaient une répression disproportionnée. Le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau a insisté sur une « tolérance zéro » face aux violences, mais les images de gaz lacrymogènes et de charges policières ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, alimentant les critiques sur la gestion du mouvement.

Plusieurs actions violentes ont été marquantes ce 10 septembre comme les blocages routiers où des centaines d’actions ont été recensées, notamment sur les rocades de grandes villes et les autoroutes, avec des barricades et des feux allumés sur les chaussées. Les perturbations dans les transports ont aussi été importantes avec des dépôts de bus et des voies ferrées ciblés, entraînant des retards et des annulations massives. On note aussi des tentatives d’intrusion de manifestants qui ont tenté de forcer l’entrée de la gare du Nord à Paris et du Centre Bourse à Marseille. Cette journée a rappelé, par son ampleur et sa radicalité, les mouvements des Gilets jaunes de 2018-2019, avec une différence majeure : une mobilisation plus jeune et politisée, selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès.

Les syndicats et les partis, entre soutien et distance

L’appel à la grève générale du 10 septembre a divisé le paysage syndical et politique. Si certains ont soutenu le mouvement, d’autres ont préféré se tenir à distance, craignant des débordements ou une récupération politique.

Mais la CGT et SUD ont officiellement appelé à la grève, notamment dans les transports (SNCF, RATP) et l’éducation nationale, où des écoles et lycées ont fermé leurs portes. Comme Solidaires qui a également rejoint la mobilisation, tandis que FO et la CFDT ont choisi de se concentrer sur la journée intersyndicale prévue le 18 septembre. Enfin, la Confédération paysanne, troisième syndicat agricole, a participé aux blocages, dénonçant la « paupérisation des agriculteurs ».

Du côté des partis, évidemment, La France Insoumise (LFI) a été l’un des principaux soutiens du mouvement. Jean-Luc Mélenchon a appelé à une « grève générale » pour faire tomber le gouvernement, accusant Emmanuel Macron de « mépris social ». Toujours à gauche, le Parti socialiste a exprimé sa « compréhension » pour la colère sociale, mais sans lancer d’appel officiel à la mobilisation. Enfin pour la majorité présidentielle et Les Républicains, les élus de ces partis ont condamné les blocages, qualifiant le mouvement de « récupération politicienne » et de « danger pour l’économie ».

Au final, cette journée a révélé les fractures au sein de la société française. Pour les uns, il s’agissait d’un mouvement citoyen légitime contre les mesures d’austérité du gouvernement Bayrou (suppression de jours fériés, allongement des délais de carence maladie, etc.). Pour les autres, une manœuvre dangereuse risquant de paralyser le pays sans proposer de solutions.

A l’internationale : entre incompréhension et inquiétude

La couverture médiatique internationale du 10 septembre 2025 a été massive, mais souvent teintée de scepticisme. Plusieurs grands médias étrangers ont souligné les risques pour l’image de la France, déjà fragilisée par des mois de crise politique.

Comme The Guardian (Royaume-Uni) qui a titré : « France grinds to a halt as protests against austerity turn violent », mettant en avant les perturbations pour les voyageurs internationaux et les craintes des investisseurs face à l’instabilité sociale. L’agence de presse Reuters, elle, a insisté sur les conséquences économiques, avec des aéroports perturbés et des retards dans les livraisons, alors que la France est sous la menace d’une dégradation de sa note par Fitch. Notons aussi que DW (Allemagne) a évoqué un retour des Gilets jaunes, soulignant que la colère sociale n’avait pas disparu depuis 2018, malgré les promesses du gouvernement.

Pour les Français de l’étranger, cette journée a, donc, été synonyme de difficultés accrues si vous étiez en voyage pour la France. Les annulations de vols et les retards dans les transports ont compliqué les déplacements, tandis que l’image d’une France ingouvernable a alimenté les inquiétudes. Certains expatriés, interrogés par Lesfrancais.press, ont exprimé leur crainte d’une détérioration durable de la situation, susceptible d’affecter leurs projets de retour ou d’investissement dans l’Hexagone. Mais c’est surtout un signal inquiétant pour l’attractivité du pays selon les experts. La répétition des crises sociales et politiques depuis 2018 interroge. Pour les expatriés, la France reste un pays attachant, mais son instabilité chronique pourrait, à terme, peser sur leur décision de revenir ou d’y investir.

Historique mais…

Si la mobilisation a été historique, avec des centaines d’actions dans toute la France et une visibilité médiatique internationale, les blocages n’ont pas suffi à faire plier le gouvernement, et la division syndicale a limité l’impact du mouvement. Pour autant, les appels à prolonger la mobilisation se multiplient, mais leur succès dépendra de la capacité des syndicats et des partis à unir leurs forces.

Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, nommé la veille, devra apaiser les tensions tout en menant une politique de rigueur budgétaire. Un exercice d’équilibriste, alors que la colère sociale reste vive. Le prochain rendez-vous social pour son équipe c’est le 18 septembre, avec une grève intersyndicale unitaire qui pourrait être plus suivie.

Auteurs/autrices

-

L'AFP est, avec l'Associated Press et Reuters, une des trois agences de presse qui se partagent un quasi-monopole de l'information dans le monde. Elles ont en commun, à la différence de son prédécesseur Havas, de ne pas avoir d'actionnaire mais un conseil d'administration composé majoritairement d'éditeurs de presse.

Voir toutes les publications -

Directeur de publication et rédacteur en chef du site lesfrancais.press

Voir toutes les publications